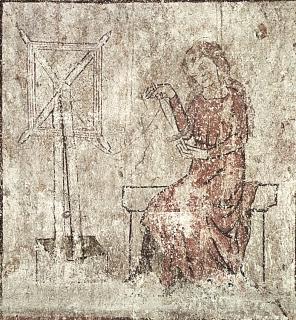

Die

Rohseide musste zur Weiterverarbeitung von der Haspel auf Spulen

gewickelt werden. Diesen Arbeitsgang findet man vermutlich auch auf

einer der Abbildungen in Haus Kunkel wieder. Auch der Text über den Fresken, "Side spul ich ane nid" - Seide spul ich ohne Neid(5), deutet darauf hin.

Auch die Tatsache, dass das Mädchen eine Spule in

der Hand hält, die einer Handspindel sehr ähnlich ist, lässt mich

vermuten, dass hier eher Rohseide verarbeitet und aufgespult wird.

Daher haben wir nach diesem Vorbild unsere Seidenhaspel

entwickelt. Als Spule diente mir eine meiner

Handspindeln. Für die ersten Versuche war ich ganz zufrieden. Ich bin

bei meinem Spinnwirtel geblieben, allerdings haben wir dünnere Stäbe

gewählt. Ein weiteres Problem war anfangs die Wickeltechnik, oft hatte

ich das Problem, dass sich zu viele Schlaufen auf einmal von dem

Spindelstab beim Zwirnen abzogen. Aber mit der Zeit habe ich die

Technik verbessert und eine gewisse Routine im Spulen entwickelt.

So brauche ich nun für eine Spule mit 30 m gleichmäßig aufgewickelter

Seide etwa 6 Minuten.

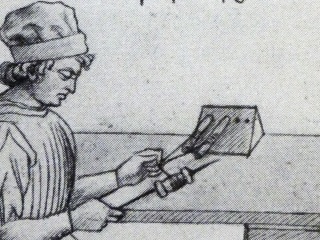

Verzwirnen/Verspinnen

Federzeichnung "Trattato dell' Arte della Lana", Codex Riccardianus, Florenz (Abb. 2)

Leider

bin ich hier auf das Problem gestoßen, dass das Bild mit Seide

verzwirnen überschrieben ist, aber "Trattato dell' Arte della Lana"

(Wolle) erwähnt wird. In dem gleichen Codex gibt es auch die

Abhandlung "Trattato dell' Arte della Seta" (Seide), ich kann im Moment

nicht sagen, wo der Fehler liegt. Da ich das Verzwirnen von Wolle

anders kenne, bin ich hier zunächst einmal davon ausgegangen, dass es

sich tatsächlich um Seide handeln könnte.

Die

Rohseidenfäden bestanden aus meist 5-8 Einzelfasern. Um eine bessere

Haltbarkeit zu erreichen, wurden mehrere Rohseidenfäden miteinander

verzwirnt. Bisher habe ich nur diese eine Italienische Abbildung

gefunden. Unser Nachbau ist dem annähernd Nachempfunden. Von

mehreren Spulen/Spindelstäben werden die Rohseidenfäden vorsichtig

abgezogen und erhalten dabei einen ganz leichten Drall. Zum Aufwickeln

habe ich anfangs jedoch keine Spule wie auf der Abbildung zu sehen

genommen, sondern einen ganz normalen Spindelstab. Nach längerem

Ausprobieren ist es mir dann gelungen, eine Wickeltechnik zu finden,

mit der die Rohseide tatsächlich einen leichten Drall erhält. Mit ein

bisschen Übung gelingt mir das mittlerweile auch recht zügig und ich

kann den Drall durch abspulen und neu aufwickeln noch verstärken.

Spannend finde ich, dass diese Arbeit vom Ablauf her sehr gut zu

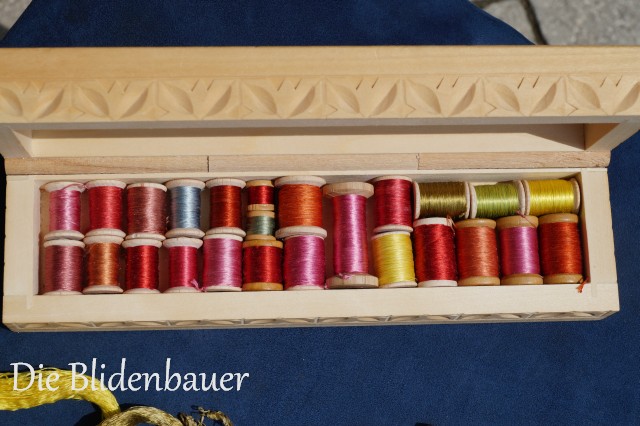

der Abbildung passt. Auf dem unteren Bild ist das Spulenkästchen

zu sehen mit der dazugehörigen Spule.

Für

Italien habe ich wie oben schon erwähnt den

Beruf des Seidenzwirners gefunden, der dort übrigens vorwiegend von

Männern ausgeübt wurde(7). In Köln gab es die Seidenspinnerinnen, hier

kann ich nur vermuten, ob es sich um denselben Arbeitsgang handelt,

oder ob die Seidenabfälle, die Kokonreste, bzw. die sogenannte

Schappeseide weiterverarbeitet wurde. Bisher habe ich darüber nur sehr

wenig gefunden, in Paris und Oberitalien wurden anscheinend diese Reste

verarbeitet.

Im unteren Bildteil eine Spule mit verzwirrntem Seidengarn.

Entbasten

Nach längerem Experimentieren mit verschiedenen Zutaten, die

historisch überliefert sind, bin ich so nach und nach auch mit dem

Entbasten der Seide zufrieden. Dabei wird der Seidenleim, das

sogenannte Sericin von den Fasern entfernt. Sie werden weich und

bekommen ihre weiße, extrem glänzende Beschaffenheit. So vorbereitet

kann das Garn dann gefärbt werden und ist damit für die Textilarbeit

fertig gestellt.

Gefärbtes Seidengarn

Grob gerechnet benötige ich im Moment für 50m fertiges Garn ca.

vier bis fünf Stunden und halte am Schluss vielleicht zwei Gramm Material in

der Hand. Alleine die Garnherstellung ist somit per Hand schon eine recht aufwendige

Geschichte, aber das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen, wie meine

kleine „Schatzkiste“ zeigt.

Mein kleines Wisby-Seidenprojekt 2019

Während der Veranstaltung habe ich mal ein wenig experimentiert

und von den Kokons angefangen Seidengarn hergestellt. Erste Erfahrung,

Seide ist irgendwie kein draußen Projekt. Aber immerhin habe ich

tatsächlich ein wenig fertig gefärbtes Garn erhalten und bin um einige

Erfahrungen reicher.

Die verschiedenen Arbeitsschritte:

Auskochen und abhaspeln der Kokons

Spulen der Seidenfaser

Verzwirnen

Einnähen in Leinensäckchen und Entbasten

Reseda auskochen

Färben

Hier also nun mein Wisby-Seidengarn:

Weitere Färbe-Experimente 2020