Die

Leinenherstellung im Spätmittelalter

Beschäftigt man sich intensiv

mit der Herstellung von Leinen, scheint es auf den ersten Blick sehr

einfach, etwas darüber herauszufinden, gibt es doch hunderte von

Büchern zu diesem Thema. An die Grenzen stößt man dann allerdings sehr

schnell, wenn man zeitlich weiter zurückgeht. Der größte Teil der

Literatur über die Leinenherstellung und die dazugehörigen Werkzeuge

stammt aus den letzten drei Jahrhunderten, davor wird es schon

schwieriger und für das Mittelalter musste ich die Nachweise über die

Gerätschaften zur Fasergewinnung mühsam zusammensuchen.

Mittlerweile

kann ich aber sämtliche Arbeitsgänge mit den dazugehörigen Werkzeugen,

die wir bis ins letzte Jahrhundert kennen, wenigstens bis ins

Mittelalter zurückverfolgen. Darüber ist ein umfangreicher

Fachaufsatz unter dem Titel „Die Röteteiche in Spenge-Bardüttingdorf“

entstanden, der im „Historisches Jahrbuch für den Kreis Herford 2017“

ISBN 978-3-7395-1024-8 mit einer Vielzahl von Abbildungen veröffentlicht wurde. An dieser

Stelle noch mein ganz herzlicher Dank an den Herausgeber und die

Verlagsmitarbeiter.

Leider ist es mir auf unserer Homepage nur

eingeschränkt möglich, alle originalen Abbildungen zu zeigen, da die

Bildrechte zum Teil ausschließlich für den Fachartikel galten. Daher

habe ich hier in dem kurzen Bericht über die Leinenherstellung einige

Repliken abgebildet, die mein Mann gefertigt hat.

Desweiteren ist mittlerweile auch ein Fachaufsatz in englischer Sprache im EXARC-Journal erschienen unter dem Titel "Flax Fibre Extraction Techniques in the Late Middle Ages".

Hierüber freue ich mich besonders, da es sich um eine internationales

Netzwerk von Fachleuten handelt, die für archäologischen

Freilichtmuseen sowie in experimenteller Archäologie und alter

Technologie tätig sind.

Zu

den am häufigsten verwendeten Geweben im Mittelalter gehörte neben der

Wolle das Leinen. Vorwiegend in Natur oder weiß gebleicht, fand es

Verwendung für die Untergewandung, Kopfbedeckungen sowie Tisch- und

Bettwäsche. Dabei waren die Weber oft spezialisiert, so gab es zum Beispiel Ziechenweber, die

Leinen nur für Bettzeug herstellten oder Schleierweber.

Auch

als Futterstoff taucht Leinen immer wieder auf, genauso wie es für

militärische Kleidung, zum Beispiel Gambesons verwendet wurde.

Wesentlich

seltener sind Belege für Obergewandung. Ich habe bisher nur wenige

Hinweise in der Sekundärliteratur gefunden, denen ich allerdings noch nicht

nachgehen konnte.

Nach allem, was ich bisher über Leinen gelesen habe, halte ich es aber

für wahrscheinlich, dass auch für Obergewandung Leinen durchaus

Verwendung fand, wenn auch lange nicht in dem Maße wie Wolle.

Was

es zudem sehr schwer macht, Leinen mit Funden zu belegen ist die

Tatsache, dass die Pflanzenfaser im Gegensatz zu Wolle in saurem Boden

verwittert. Da wir überwiegend saure Böden haben, gibt es leider auch

kaum erhaltene Bodenfunde von Leinen.

Da sich unter

dem Begriff Leinen Gewebe sowohl aus Flachs, als auch Hanf verbergen

kann, macht es die Recherche nicht immer einfach. Öfter bin ich dabei

auf Widersprüche gestoßen. Hatte ich anfangs das Augenmerk

ausschließlich auf Flachs gerichtet, bin ich nun immer mehr der

Überzeugung, dass Hanf viel häufiger verwendet wurde, als bisher

allgemein Erwähnung fand. So wurde zum Beispiel in Proben von

Siegelschnüren, die aus der Bodenseeregion stammten festgestellt,

dass bis Mitte des 13. Jahrhunderts dort die

Hanffasern

überwogen, danach erst die Flachsfaser. Dennoch

liegt der Schwerpunkt auch bei mir noch mehr auf der Gewinnung von

Fasern aus Flachs.

Geschichte

Anhand von Samenfunden geht man davon aus, dass der Flachs

bereits vor etwa 10000 Jahren in Mesopotamien, dem Heutigen Irak und

der Türkei angebaut wurde. In Europa deuten Funde von Samenkapseln in

Pfahlbausiedlungen in der Schweiz auf eine Kultivierung vor knapp 5000

Jahren hin. (1)

Auch der Hanf scheint ursprünglich aus Mesopotamien

zu stammen und aus einer zweiten asiatischen Region, aus China. Funde,

die auf eine Verarbeitung und Anbau in diesen Regionen hindeuten,

wurden auf ein Alter von 12000 Jahren datiert.

Hinweise zur

Nutzung der Fasern sind allerdings wesentlich älter. 2007/2008 hat ein

Forscherteam in einer Höhle in Georgien bearbeitete Flachsfasern gefunden, die auf

ein Alter von 34000 Jahren datiert wurden. Man geht hier von der Nutzung einer

Wildform vom Flachs aus. (2)

Im Mittelalter wurde der Flachs

vorwiegend in Mitteleuropa angebaut. Dabei zog sich die Anbauregion von

England bis ins Baltikum und nach Russland. Deutschland besaß drei

Hauptanbauzentren, die Bodenseeregion/Schwaben,

Westfalen/Südniedersachsen und Sachsen/Schlesien/Pommern. Durch den

Aufstieg der Städte ging die Tuchherstellung aus dem ländlichen Bereich

im 12./13. Jahrhundert, in die vorwiegend gewerbliche Produktion über.

Dabei blieb die Herstellung des Rohmaterials bis zum gesponnenen Garn

weiter hauptsächlich im Ländlichen, während die ländlichen Weber mit

städtischen immer mehr in Konkurrenz kamen. Allerdings wäre ohne die

ländliche Weberei Leinen als Massenprodukt nicht möglich gewesen.

Leinenweber hatten dabei oft nicht den Stand und das Ansehen, wie die

Wollweber. So gab es ab dem Spätmittelalter des Öfteren Zunftverbote

und Leinenweber gehörten in einigen Orten zum unehrlichen Gewerbe.

Dieses Phänomen verbreitete sich dabei eher im Norden. In vielen

Städten in Süddeutschland genossen die Leinenweber ein besseres Ansehen.

Verarbeitung

Da die

Verarbeitung identisch ist, können die meisten Arbeitsgänge für Flachs

und Hanf als gleich angenommen werden. Dabei verarbeitet sich

der

Hanf schwerer und die Gerätschaften sollten stabiler ausfallen.

Von der Flachspflanze, aber mehr noch von der Verarbeitung

hing ab, wie fein und damit hochwertig die hergestellten Tuche waren.

Der

erste Schritt war daher schon der Anbau, eine wichtige Voraussetzung

für einen guten Wuchs der Pflanze. Allerdings würde es doch den Rahmen

sprengen, darauf genauer einzugehen. Daher möchte ich hier nur die

Verarbeitung beschreiben. Um die komplette Faserlänge

auszunutzen, wurde der Flachs nicht geschnitten, sondern mit den

Wurzeln aus der Erde gezogen, das sogenannte Raufen. Dies geschah etwa

100 Tage nach der Aussaat, wenn die Stängel die ersten Blätter

verloren, aber die Samenkapseln noch geschlossen waren. Danach wurde er

auf dem Feld getrocknet. Über den Flachs habe ich gelesen, dass je

jünger die Pflanze geerntet wird (grüner Leinen), desto feiner ist die

Faser. Allerdings wird die Verarbeitung auch schwieriger, da sich die

Fasern schwerer aus dem Bast lösen und empfindlicher sind.

Um die komplette Faserlänge

auszunutzen, wurde der Flachs nicht geschnitten, sondern mit den

Wurzeln aus der Erde gezogen, das sogenannte Raufen. Dies geschah etwa

100 Tage nach der Aussaat, wenn die Stängel die ersten Blätter

verloren, aber die Samenkapseln noch geschlossen waren. Danach wurde er

auf dem Feld getrocknet. Über den Flachs habe ich gelesen, dass je

jünger die Pflanze geerntet wird (grüner Leinen), desto feiner ist die

Faser. Allerdings wird die Verarbeitung auch schwieriger, da sich die

Fasern schwerer aus dem Bast lösen und empfindlicher sind.

Hier ist der geraufte Flachs in Kapellen aufgestellt. Nach zehn Tagen ist er getrocknet und

hat eine goldbraune Farbe bekommen.

Über

den Hanf habe ich bisher leider nur zwei gegensätzliche

Berichte gefunden. Einmal die Aussage, dass er geschnitten wird, da der

untere Teil samt Wurzeln keine gute Faser mehr gibt, dann dass auch er

gerauft wird. Daher werde ich mich mit diesem Thema noch mehr

auseinandersetzen müssen. Auch wurde scheinbar ein Unterschied zwischen

männlicher und weiblicher Pflanze gemacht, da diese von der Faser her

unterschiedlich reiften und daher in einigen Regionen zu

unterschiedlichen Terminen geerntet wurden.(3)

Riffeln

Das

sogenannte Riffeln diente zur Ernte der Leinsamen. Dabei wurde der getrocknete

Flachs über Riffelkämme gezogen, um die Samenkapseln abzustreifen. Es

gibt Holzfunde von diesen Werkzeugen über ganz Europa verteilt, zum

Beispiel aus der Wurt Elisenhof, in Novgorod oder Bergen, die diesem

Arbeitsgang zugeordnet werden.

Auf dem Foto ist ein Kamm aus Eisen,

der wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert stammt, den ich zu

Demonstrationszwecken nutze. Aus Ungarn ist ein Fundstück aus Eisen aus

dem 13. Jahrhundert bekannt. Ein Nachbau eines Holzkammes ist bei uns

in

Planung.

In einem Buch aus dem letzten Jahrhundert habe ich noch

eine andere Art der Samenernte

kennengelernt.(4) In

einer Region im Elbe-Weser- Dreieck wurden die

Flachsstängel gegen eine niedrige Holzwand (Ausschlagebock)

ausgeschlagen. Wie effektiv diese Methode ist, kann ich nicht

sagen.

Es bleibt offen, ob diese Anwendung im Mittelalter in einigen Regionen

auch vorkam. Da kein Werkzeug nötig ist, vereinfacht es die Sache

natürlich.

In einem Buch aus dem letzten Jahrhundert habe ich noch

eine andere Art der Samenernte

kennengelernt.(4) In

einer Region im Elbe-Weser- Dreieck wurden die

Flachsstängel gegen eine niedrige Holzwand (Ausschlagebock)

ausgeschlagen. Wie effektiv diese Methode ist, kann ich nicht

sagen.

Es bleibt offen, ob diese Anwendung im Mittelalter in einigen Regionen

auch vorkam. Da kein Werkzeug nötig ist, vereinfacht es die Sache

natürlich.

Die Fotos von der Ernte und dem Riffeln sind in Stade 2014 im

Freilichtmuseum auf der Insel entstanden. Vielen Dank dabei an Frau

Barbara Drewes, die die Gartenakademie dort geleitet und die schönen

Bilder gemacht hat. Leider handelt es sich hier noch um Ölleinen, der

kürzer wächst als der Faserleinen. Zum Ausprobieren hatte es mir aber

gereicht.

Hier ist meine erste Ernte Faserlein getrocknet und geriffelt zu sehen.

Rösten/Rotten

Die ringförmig um den Pflanzenkern angelegten Faserbündel

wurden durch das Rösten/Rotten vom Stängel gelöst. Dabei zersetzten

Bakterien (Wasserröste) oder Pilze (Tauröste) den Pflanzenleim, der die

Fasern umgibt. Bei der Wasserröste wurde die Pflanze komplett in Wasser

eingetaucht, in die sogenannten Rottgruben gelegt, während bei der

Tauröste der Flachs auf Wiesen oder abgeernteten Feldern ausgebreitet

und durch Tau und Regen feucht gehalten wurde.(6) Dabei dauerte die

Tauröste länger, war wetterabhängiger und lieferte oft auch ein

ungleichmäßiges Ergebnis. Trotzdem bin ich auch hier auf

Widersprüchliches gestoßen, welches Verfahren die bessere Faser

lieferte. Herrschten bei beiden Verfahren jeweils die optimalsten

Bedingungen vor, gab es anscheinend keine großen Qualitätsunterschiede.

Der Flachs in der Weiterverarbeitung. Mit einem kleinen Teil habe ich den Versuch der Wasserröste in einer

kleinen Wanne gemacht. Den größeren

Anteil des Flachses habe ich zur Tauröste auf dem Rasen ausgebreitet.

Hier

das fertige Ergebnis meiner ersten Wasser- und der Tauröste 2014. Ich war

doch sehr angetan, dass auch ohne Vorkenntnissse verwertbares

Material zustande kam. Natürlich habe ich aber noch nicht die volle

Ausbeute erreicht, die eine gute Röste gebracht hätte. So war ich sehr

unsicher, wann beide Röstverfahren zu beenden waren und habe hier

sicherlich nicht den optimalen Zeitpunkt erwischt. Auch lag die

Tauröste im Oktober/November aus, was vom Wetter her wahrscheinlich

schon zu kalt war.

Wahrscheinlich

mehr Glück als Erfahrung hat mir 2016 eine sehr schöne Ernte gebracht.

Den Flachs hatte ich relativ früh geerntet. Tatsächlich ließ er sich

nach der Wasserröste schwerer aus dem Bast lösen, vor allen an den

Spitzen. Dafür wurde ich mit einer feinen, hell glänzenden Faser belohnt.

2020 hatte ich eine sehr gute Ernte mit hochgewachsenem Flachs und

wollte ihn daher komplett auf der Museumsinsel verarbeiten. Dabei habe

ich auch die Gelegenheit genutzt, einmal eine Wasserröste in fließendem

Gewässer zu machen und einen kleinen der Ernte in ein Netz eingebunden,

beschwert mit einem Stein elf Tage im Burggraben liegen gelassen. Der

Flachs war anschließend voller Modder, aber nach dem Ausspülen wieder

hell und die Fasern hatten sich gut gelöst.

Die

weitere Verarbeitung des Flachsstrohs fiel in den Spätherbst und Winter. Ein

Lied aus dem 13. Jahrhundert von Neidhardt, das ich gefunden habe,

trägt den Titel „Winterlied 8“. Ebenso sind die Bilder über die

Flachsverarbeitung von Albrecht Glockendon aus den Jahren 1526 und 1535

und Abbildungen des flämischen Malers Simon Bening um 1515 den

Kalenderblättern November zugeordnet.

Darren

Darren

Nach

dem Rösten/Rotten musste der Flachs erneut getrocknet werden. Dies

geschah, indem man ihn wieder auf den Feldern bündelweise

zusammenstellte. Es wurde anscheinend auch die Möglichkeit genutzt, den

Flachs in

Backöfen zu trocknen. Aus der Neuzeit gibt es mehrere Berichte, dass

Stadtbrände dadurch ausgelöst wurden. In wie weit dieses Verfahren im

Mittelalter

bereits Verwendung fand, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Es gibt

Berichte für über spezielle Darröfen und -gruben, deren Tradition bis

in das

frühe Mittelalter zurückreichen soll (6 u.7), in denen die

Flachsstängel

durch dörren über dem Feuer härter gemacht wurden, damit sich die

Holzteile noch besser lösten.

Der Flachs lässt sich

tatsächlich viel leichter von dem Bast entfernen. Die Beschreibung,

dass die äußere Hülle nach dem Darren wie Glas

zerspringt, kann ich bestätigen. Wichtig ist

hierbei

noch, dass der Flachs dann auch gleich nach dem Trocknen gebrochen

wird, da sich die Wirkung sonst wieder aufhebt.

Boken

Bis

in 20. Jahrhundert ist dieser Arbeitsgang immer wieder anzutreffen,

allerdings nicht überall. Aus dem letzten Jahrhundert habe

ich

zwei Fotos gefunden, auf dem ein Mann vor einem Holzklotz steht und mit

einem Holzknüppel (in Nordrhein-Westfalen Bülter genannt) den Flachs

bearbeitet.(8)  Mein

Holzknüppel ähnelt diesem und einem Fund aus Bergen (Bryggen),

der

ebenfalls diesem Arbeitsgang zugeordnet und auf das Spätmittelalter

datiert wurde. In einem Text von Gottfried von Neifen taucht

der

Satz „si kann beidiu dehsen unde swingen“, Lied II, 5 1-3 auf.(9)

Hierbei frage ich mich,

ob das Wort „deshen“ auch für dreschen/brechen stehen könnte

und damit

diesen Arbeitsgang beschreibt. Da die Entstehungszeit und Verbreitung der Flachsbreche, wie wir sie heute

kennen nicht ganz sicher scheint, besteht für mich durchaus

die Möglichkeit, dass die Stängel nur durch das Klopfen gebrochen wurden. Ich habe das selber einmal ausprobiert

und es funktioniert tatsächlich. Allerdings muss man hier einschränken,

dass die Stiele hauptsächlich längs aufgespalten werden und die Arbeit

so wesentlich länger dauert. Auch ist nicht auszuschließen, dass

dadurch die Faser leidet.

In der Neuzeit wurde das Boken meist als Vorarbeit zum

Brechen angewendet.

Mein

Holzknüppel ähnelt diesem und einem Fund aus Bergen (Bryggen),

der

ebenfalls diesem Arbeitsgang zugeordnet und auf das Spätmittelalter

datiert wurde. In einem Text von Gottfried von Neifen taucht

der

Satz „si kann beidiu dehsen unde swingen“, Lied II, 5 1-3 auf.(9)

Hierbei frage ich mich,

ob das Wort „deshen“ auch für dreschen/brechen stehen könnte

und damit

diesen Arbeitsgang beschreibt. Da die Entstehungszeit und Verbreitung der Flachsbreche, wie wir sie heute

kennen nicht ganz sicher scheint, besteht für mich durchaus

die Möglichkeit, dass die Stängel nur durch das Klopfen gebrochen wurden. Ich habe das selber einmal ausprobiert

und es funktioniert tatsächlich. Allerdings muss man hier einschränken,

dass die Stiele hauptsächlich längs aufgespalten werden und die Arbeit

so wesentlich länger dauert. Auch ist nicht auszuschließen, dass

dadurch die Faser leidet.

In der Neuzeit wurde das Boken meist als Vorarbeit zum

Brechen angewendet.

Brechen

Die

Flachsbreche scheint terminlich etwas schwieriger einzuordnen zu sein.

In einer Dissertation (10) und mehreren späteren Berichten fand ich die

Aussagen, dass „die Flachsbreche nicht vor 1300 in Holland entwickelt

wurde“. Leider haben die

Autoren keine näheren Angaben gemacht und keinerlei Hinweise zur Herkunft dieser Aussage gegeben. Daher kann ich

auch nicht sagen, wie zuverlässig diese ist. Die frühesten Abbildungen,

die ich von solchen Brechen kenne, stammen von Mitte des 15. und Anfang des 16.

Jahrhunderts.

Allerdings gibt es noch Funde von Holzfragmenten, die den oberen

Teil der Flachsbreche darstellen könnten und viel früher einzuordnen

sind. Fragmente eines Fundes aus der Siedlung Feddersen Wierde/

Norddeutschland liegen zeitlich vor 1000 (11) und in dem

Archäologischen

Landesmuseum Brandenburg ist ein Exponat ausgestellt, das der

Slawenzeit zwischen 600 und 1200 zugeschrieben wird. Ein weiteres

Fragment wurde in Neu Pansow gefunden und dürfte aus dem unteren Teil

einer Breche stammen. Erstaunlich, dass dieses mittels der

Radiokarbondatierung schon auf 400 n.Chr. zu datieren war.(12) Diese

drei Fundstücke scheinen zu belegen, dass die Flachsbreche weit

vor dem 13.Jahrhundert genutzt wurde.

Feiertagschristus Pfarrkirche Saak, Österreich

1465

Albrecht Glockendon, Nürnberg 1526 (Abb.1)

Ausschnitt (Abb.2)

Wir haben uns entschieden, unsere Flachsbreche nach den

Abbildungen zu bauen.

Der Flachs wurde gebrochen, um die äußere holzige Schicht zu

zerstören und einen Großteil, die Schäben, davon auszuschlagen.

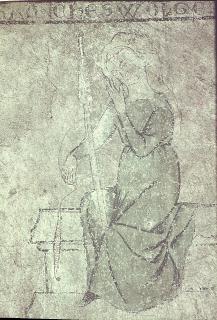

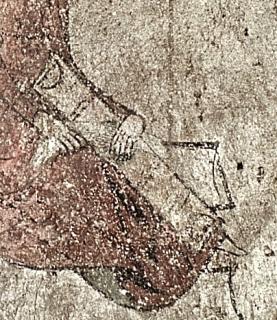

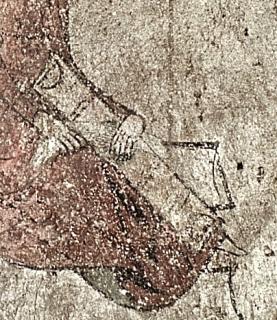

Im Haus

Kunkel sind die sogenannten Weberfresken erhalten geblieben, welche die

Hanf/Flachs- und Seidenverarbeitung zu Beginn des 14. Jahrhunderts

zeigen. Auf der ersten Abbildung ist zu sehen, wie Hanf mit der Hand

gebrochen wird. Ich habe dies einmal

mit Flachs ausprobiert. Auch das

funktioniert, ist aber wenig effektiv und sehr langwierig.

Interessant

war, dass ich in einem

anderen Buch eine Beschreibung darüber fand, wie noch im späten 19.

Jahrhundert

in Norditalien der Hanf mit der Hand aufgeschleißt und der Bast von

jedem Stängel einzeln abgelöst wurde (13), was dann

tatsächlich zu der Abbildung im Haus Kunkel passen

könnte. Ansonsten war mir bisher auch beim Hanf

nur bekannt gewesen, dass er gebrochen wurde, genauso wie der Flachs.

Video vom Brechen. (Vielen Dank an Maria Neijman)

Weberfresken Haus Kunkel, Konstanz, um 1320, Entbasten und Schwingen

(Abb.3)

Schwingen

Das

Flachsschwingen wurde wie schon erwähnt bereits im 13. Jahrhundert

besungen. Auch auf den Fresken von Haus Kunkel ist eine Frau

wahrscheinlich beim Flachsschwingen zu sehen. In der Überschrift steht

das Wort "Thesens", dass hier anscheinend mit dem Schwingen in

Verbindung gebracht wird.(14)

Allerdings

war mein Versuch, die Fasern über den Oberschenkel zu legen und dann zu

schwingen nicht sehr ergiebig. Von daher kann ich mir noch nicht ganz

vorstellen, wie das so funktioniert haben soll oder ob mir nur die

Übung fehlt. Auf den Bildern von Glockendon kann man

ebenfalls eine Flachsschwingerin sehen. Jedoch ist dort

und

auch auf einem Holzschnitt um 1580 nur eine Art Tisch oder

Klotz

abgebildet, auf

der die Schwingerin den Flachs legt. Bei einem Besuch des Heideklosters

Wienhausen habe ich auf zwei dort ausgestellten Wandteppichen, datiert

auf Ende des 14./Anfang des 15. Jahrhunderts und der zweite um 1480,

ebenfalls Abbildungen vom Schwingen gefunden. Hier zeigt sich der

Schwingstock schon so, wie wir

ihn bis in das letzte

Jahrhundert fast unverändert kennen, ebenso wie bei den

flämischen Zeichnungen, die allerdings erst um 1515 entstanden sind. Unsere Konstruktion wurde in Anlehnung an die Abbildungen auf den Wandteppichen nachgebaut.

Etwas, das ich persönlich noch interessant finde ist die Tatsache, dass

auf den ausgestellten Teppichen in Wienhausen neben den biblischen

Darstellungen die Flachsbearbeitung zu finden ist. Ein direkter Bezug

zu den anderen Bildmotiven besteht anscheinend nicht und ich frage

mich, welche Bedeutung die Leinenverarbeitung dort besaß, wenn gerade

diese hervorgehoben wurde.

Belegt ist ebenfalls unser Schwingschwert. Das Original haben wir bei der

Ausstellung „Aufbruch in die Gotik“ in Magdeburg gesehen, es war eine

Leihgabe

des Braunschweiger Museums und wurde auf um 1250 datiert. Wir haben das

Schwert nach den angegebenen

Maßen im Ausstellungskatalog ebenfalls aus Rotbuche nachgebaut.

Belegt ist ebenfalls unser Schwingschwert. Das Original haben wir bei der

Ausstellung „Aufbruch in die Gotik“ in Magdeburg gesehen, es war eine

Leihgabe

des Braunschweiger Museums und wurde auf um 1250 datiert. Wir haben das

Schwert nach den angegebenen

Maßen im Ausstellungskatalog ebenfalls aus Rotbuche nachgebaut.

Bei dem Schwingen werden die restlichen Schäben entfernt und

die Fasern aufgelockert.

Video vom Schwingen. (Vielen Dank an Maria Neijman)

Ribben

Ein

weiterer Arbeitsgang, der sich wenigstens vom Mittelalter ins letzte

Jahrhundert erhalten hat, jedoch nicht überall praktiziert wurde, ist das Ribben.

Während vor gut hundert Jahren dazu als Hilfsmittel ein

sogenanntes

Ribbeisen verwendet wurde, scheint auf der Abbildung von Haus Kunkel

diese Arbeit des Glattstreichens nur mit der Hand gemacht

worden zu sein, was so allerdings schwer nachzuvollziehen ist und ich mir auch noch nicht ganz vorstellen kann.

Weberfresken Haus Kunkel, Konstanz, um 1320

Ausschnitt Ribben (Abb.6)

Hier benutze ich ein Ribbeisen.

Das

Original habe ich an einer Statue an der Kathedrale von Chartres

entdeckt, die auf 1250 datiert ist. Erstaunt bin ich auch hier, wie

lange dieses Werkzeug anscheinend unverändert in Gebrauch war.

Durch

das Ribben wurden die Fasern nicht nur geglättet, sondern man erhielt

dadurch sehr feine und seidige Fasern (15). In einigen Regionen hat man

gleich nach dem Brechen geribbt und das Schwingen weggelassen. Ich habe

es ausprobiert. Allerdings ist es etwas mühsamer und die Schäben

schwerer zu entfernen.

Video vom Ribben. (Vielen Dank an Maria Neijman)

Hecheln

Auch

hier fand ich unter den Fresken von Haus Kunkel wieder eine Abbildung

zu einer weiteren Verarbeitung des Hanfes/Flachses. Wenn ich das Bild

mit meiner Bauernhechel auf dem rechten Foto vergleiche, die vermutlich

Ende des

19. Jahrhunderts entstand, ist die Ähnlichkeit doch schon verblüffend.

Es zeugt meiner Meinung nach ebenfalls davon, wie wenig sich ein großer

Teil der

bäuerlichen Gerätschaften bis zum Industriezeitalter verändert

haben. Zudem gibt es noch als weiteren Beleg den relativ gut

erhaltenen Fund einer Hechel auf der Burg Bommersheim/Hochtaunus,

der zeitlich vor 1382 einzuordnen ist.

Weberfresken Haus Kunkel, Konstanz, um 1320

Ausschnitt Hechel (Abb.4)

Video vom Hecheln. (Vielen Dank an Maria Neijman)

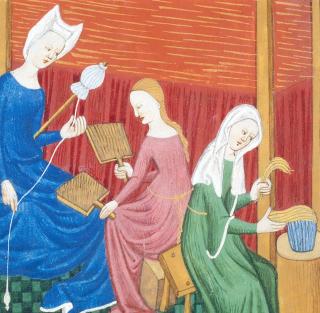

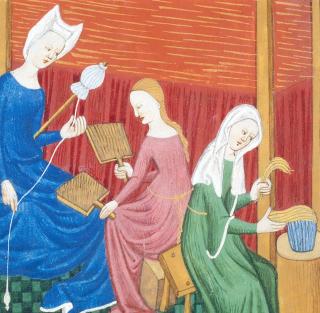

Eine

Buchillustration aus Frankreich, erste Hälfte 15. Jahrhunderts

entstanden, deutet auch auf

diesen Arbeitsgang hin.

Giovanni Boccaccio, De claris mulieribus

Frankreich etwa 1440, Ausschnitt (Abb.5)

Auf dem Bild

wird neben dem Weben das Spinnen und Kadieren

von Wolle gezeigt. Die dritte Frau auf der Abbildung scheint allerdings

Flachs zu verarbeiten. Sie sitzt vor einem runden Holzstamm, auf dem

mehrere Reihen langer Zinken stehen und ist gerade dabei, lange Fasern

darüber zuziehen. Ich gehe hier eher von einer Flachshechel

aus, da die Wollkämme sonst immer als

Paar und nur ein- bis zweireihig gezeigt werden.

Unsere Hechel

ist sehr einfach gehalten. Sinnvoll erscheint mir, später noch eine

feinere

dazu zu nehmen. Die erste grobe, um die letzten Holzteile und kurzen

Fasern zu entfernen und die feine, um den Flachs zu glätten und

auszukämmen.

Meine erste selbstgewonnene Faser 2015 von der Aussaat angefangen.

Eigentlich sollte ein Faseranteil von etwa zehn Prozent vom Flachsstroh

herauskommen. Bei mir war es wohl maximal die Hälfte gewesen.

Dennoch war ich sehr zufrieden mit dem ersten Ergebnis.

Meine erste selbstgewonnene Faser 2015 von der Aussaat angefangen.

Eigentlich sollte ein Faseranteil von etwa zehn Prozent vom Flachsstroh

herauskommen. Bei mir war es wohl maximal die Hälfte gewesen.

Dennoch war ich sehr zufrieden mit dem ersten Ergebnis.

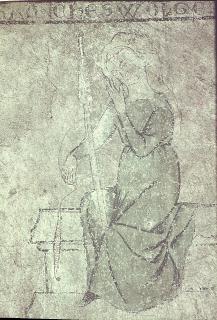

Spinnen Abbildungen

über Spinnrocken

habe ich öfter gefunden. Dabei gibt es einmal die Möglichkeit, dass die

Spinnerin den Rocken unter den Arm geklemmt hat. Ich habe diese Technik

bisher nur mit Wolle ausprobiert und stelle es mir bei den langen

Flachsfasern schwieriger vor. Dann gibt es auch immer wieder Bilder von

Rocken, die einen Standfuß haben. Unser Rocken entstand nach

Abbildungen zum Beispiel von 1402 aus Giovanni Boccaccio, Des claires

et nobles femmes und um 1500 aus einem Stundenbuch aus Holland.

Abbildungen

über Spinnrocken

habe ich öfter gefunden. Dabei gibt es einmal die Möglichkeit, dass die

Spinnerin den Rocken unter den Arm geklemmt hat. Ich habe diese Technik

bisher nur mit Wolle ausprobiert und stelle es mir bei den langen

Flachsfasern schwieriger vor. Dann gibt es auch immer wieder Bilder von

Rocken, die einen Standfuß haben. Unser Rocken entstand nach

Abbildungen zum Beispiel von 1402 aus Giovanni Boccaccio, Des claires

et nobles femmes und um 1500 aus einem Stundenbuch aus Holland.

Weberfresken Haus Kunkel, Konstanz, um 1320

Spinnrocken (Abb.7)

Weberfresken Haus Kunkel, Konstanz, um 1320

Spinnrocken (Abb.7)

Stundenbuch Holland um

1500 (Abb.8)

Gefärbtes Leinen:

Eine weitverbreitete Meinung, auf die ich immer wieder gestoßen

bin, dass Leinen nicht, bzw. nur sehr schwer färbbar ist und es daher

kaum farbiges Leinen gegeben hat. Das lässt sich allerdings mit

zahlreichen schriftlichen Belegen, sowie erhaltenen Textilien

widerlegen. Gerade blau gefärbtes Leinen taucht immer wieder auf, zum

Beispiel als Futterstoff für klerikale Gewänder oder erwähnt in alten

Abrechnungen aus Konstanz und Köln. So ist Köln für den Export des

Kogelers bekannt gewesen, eines blauen Leines. In den Abrechnungen von Konstanz taucht

ebenfalls oft blau gefärbtes Leinen auf, das in Köperbindungen

hergestellt und zu Bett- und Tischwäsche weiterverarbeitet wurde.

Auch

andere Färbungen waren möglich gewesen, zumindest bin ich über

schriftliche Erwähnungen von gelb, grün und rot gestoßen, zum Beispiel

in den Farbkundebüchern von H. Schweppe und E. Ploss(16). Zudem gibt es

erhaltene Textilien in rosa und braun. Die Blaufärbung überwog aber bei

weitem, genauso wie die Schwarzfärbung in der Bodenseeregion im

Spätmittelalter. Dabei wurde der Stoff zunächst blau und dann mit

Eichengalläpfeln schwarz übergefärbt. Die Häufigkeit der Blaufärbung

lag wohl nicht zuletzt daran, dass der blaue Farbstoff Indigo ein

sogenannter Küpenfarbstoff ist, der vereinfacht gesagt als Farbe nicht

in die Faser eindringt, sondern aufliegt und damit das Leinen leichter

zu färben macht, als ein Farbstoff, der über die Färberflotte in die

Faser eindringt.

Eine Aussage von H. Schweppe sei hier noch erwähnt,

die sich mit meinen Recherchen weitestgehend deckt. Er erwähnt, dass

die Leinenfärberei im Mittelalter in den Kinderschuhen steckte(17).

Tatsächlich habe ich bisher die meisten Belege erst ab dem Spätmittelalter gefunden.

Blau- und Schwarzfärbung scheinen da allerdings schon weit ausgereift

zu sein, braun vor allem bei Stickgarn taucht auch häufiger auf.

Dagegen sind rote und gelbe Färbungen eher vereinzelt erwähnt und über

grün habe ich bisher nur zwei Mal etwas gefunden. Erst ab dem 16.

Jahrhundert gibt es scheinbar mehr Hinweise auf buntes Leinen.

Abschließend:

Dies

hier ist zunächst nur ein grober Abriss über die Leinenherstellung im

Spätmittelalter. Ich habe noch Abbildungen von Gerätschaften,

die

ich bisher nicht weiter verfolgt habe. Was für mich die Recherche

erschwert ist die Tatsache, dass ich bei einigen Beschreibungen von

Funden nicht immer sicher bin, ob sie wirklich den angegebenen

Tätigkeiten zugeordnet werden können. So stolpere ich immer wieder über

Kämme mit sehr großen Zinken, die als Hecheln eingeordnet wurden. Die

feinen Flachsfasern durch diese groben Kämme zu ziehen ist allerdings

wenig effektiv, gerade wenn es darum geht, möglichst feine Fasern zu

bekommen.

Einiges an den vorindustriellen Werkzeugen hat

sich bis in das Mittelalter zurückverfolgen lassen und gerade die

Bilder mit den dazugehörigen Beschreibungen aus dem Haus Kunkel haben

mir bei meiner Recherche sehr geholfen. Alles in allem hat sich die

Verarbeitung von Flachsfasern über die Jahrhunderte kaum wesentlich

verändert.

Die

Entwicklung des Spinnrades und des Webstuhls wurden hier nicht weiter

berücksichtigt, da mein Schwerpunkt auf der Gewinnung der Fasern liegt.

Bei mir

sind nun noch einige neue Geräte in Planung, um der Leinenherstellung

im Spätmittelalter möglichst nahe zu kommen und weiter auszuprobieren,

was mit den mir bisher bekannten Verarbeitungsweisen möglich war.

1 Zeitglöcklein, Verlag Bibliographisches

Institut Leipzig

2 Pfarrkirche Saak, Österreich, Foto: Johann Jaritz

3, 4, 6 und 7 SLUB / Deutsche Fotothek, Müller und Sohn,

Datensatz: http://www.deutschefotothek.de/obj70700795,T.html

5 British Library, Royal 16 G V f. 56 Gaia

Caecilia

8 British Library, King's 9 ff. 4v-5 March

Literaturnachweise:

1 Flachs, Züchtung-Anbau-Verarbeitung, Dambroth/Seehuber

2 www.scinexx.de, Nähen mit Flachs schon vor 34.000 Jahren

3 u. 13 Terminologie der Hanf- und Flachskultur

in den frankoprovenzialischen Mundarten, Dr. Walter Gerig

4 Aus Flachs wird Leinen, H. Hagen/H. Tödter S.

25/26

5 Flachs, Züchtung-Anbau-Verarbeitung, Dambroth/Seehuber

6 Vom Flachs zum Leinen, Franz Carl Lipp

S. 9

7 Experimentelle Archäologie: Bilanz 2001

8 u. 15 Von Flachs zu Leinen in alter

Zeit, Marianne Fasse S. 29 u. 37

9 Waz hilfet ane sinne kunst?, Tomas Cramer S.127

10 Der mittelalterliche Leinwandhandel

in Norddeutschland, Hermann Hohls

11 Die Grabung Feddersen Wierde, Werner Haarnagel

12 Kein Flachs - Eine Flachsbreche und andere seltene Holzfunde aus Neu Pansow, Martin Seegschneider

14 Weibsbilder al Fresco, W. Wunderlich S.

53/54

16

Ein Buch von alten Farben, E. Ploss

17 Handbuch der Naturfarbstoffe, H. Schweppe S.86

weiterführende Literatur u.a.:

Vom Flachs zum Leinengarn, Brigitte Dörte Becker

Die Faserpflanze Flachs/Lein, Helga Heubach

Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft, Bernd-Ulrich

Hergemüller

Die Zunft im Mittelalter, Sabine Heusinger

Lexikon des Mittelalters

Lied im deutschen Mittelalter, Verlag Institute of German Studies

Anfänge der Leinenindustrie des Bodenseegebietes, Hektor Ammann

Leinenerzeugung und Leinenabsatz im östlichen Mitteldeutschland zur

Zeit der Zunftkaufe, Gustav Aubin ; Arno Kunze

Leinwandgewerbe und Fernhandel der Stadt St. Gallen von den Anfängen

bis 1520, Hans Conrad Peyer

Deutschland und die Tuchindustrie Nordwesteuropas im

Mittelalter, Hektor Ammann

Das Konstanzer Leinengewerbe. I. Geschichte und Organisation und II.

Quellen, Friedrich Wielandt

Gründung, Kapazität und Eigentumsverhältnisse der Chemnitzer Bleiche

(1357 - 1471), Gerhard Heitz

Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Leinengewebe aus Ausgrabungen

und Kirchenschätzen, Tidow/Jordan-Fahrbach

Fashion in the Age of the Black Prince: A Study of the Years 1340-1365,

Stella Mary Newton

weitere Abbildungen zur Leinenherstellung u.a.:

Katalog der Ausstellung „Aufbruch in die Gotik“

La miniatura gotica, Emma Pirani

Spinnen und Weben, Almut Bohnsack

Weibsbilder al Fresco, W. Wunderlich

Kalenderminiaturen der Stundenbücher, W. Hansen

In einem Buch aus dem letzten Jahrhundert habe ich noch

eine andere Art der Samenernte

kennengelernt.(4) In

einer Region im Elbe-Weser- Dreieck wurden die

Flachsstängel gegen eine niedrige Holzwand (Ausschlagebock)

ausgeschlagen. Wie effektiv diese Methode ist, kann ich nicht

sagen.

Es bleibt offen, ob diese Anwendung im Mittelalter in einigen Regionen

auch vorkam. Da kein Werkzeug nötig ist, vereinfacht es die Sache

natürlich.

In einem Buch aus dem letzten Jahrhundert habe ich noch

eine andere Art der Samenernte

kennengelernt.(4) In

einer Region im Elbe-Weser- Dreieck wurden die

Flachsstängel gegen eine niedrige Holzwand (Ausschlagebock)

ausgeschlagen. Wie effektiv diese Methode ist, kann ich nicht

sagen.

Es bleibt offen, ob diese Anwendung im Mittelalter in einigen Regionen

auch vorkam. Da kein Werkzeug nötig ist, vereinfacht es die Sache

natürlich.

Darren

Darren Mein

Holzknüppel ähnelt diesem und einem Fund aus Bergen (Bryggen),

der

ebenfalls diesem Arbeitsgang zugeordnet und auf das Spätmittelalter

datiert wurde. In einem Text von Gottfried von Neifen taucht

der

Satz „si kann beidiu dehsen unde swingen“, Lied II, 5 1-3 auf.(9)

Hierbei frage ich mich,

ob das Wort „deshen“ auch für dreschen/brechen stehen könnte

und damit

diesen Arbeitsgang beschreibt. Da die Entstehungszeit und Verbreitung der Flachsbreche, wie wir sie heute

kennen nicht ganz sicher scheint, besteht für mich durchaus

die Möglichkeit, dass die Stängel nur durch das Klopfen gebrochen wurden. Ich habe das selber einmal ausprobiert

und es funktioniert tatsächlich. Allerdings muss man hier einschränken,

dass die Stiele hauptsächlich längs aufgespalten werden und die Arbeit

so wesentlich länger dauert. Auch ist nicht auszuschließen, dass

dadurch die Faser leidet.

Mein

Holzknüppel ähnelt diesem und einem Fund aus Bergen (Bryggen),

der

ebenfalls diesem Arbeitsgang zugeordnet und auf das Spätmittelalter

datiert wurde. In einem Text von Gottfried von Neifen taucht

der

Satz „si kann beidiu dehsen unde swingen“, Lied II, 5 1-3 auf.(9)

Hierbei frage ich mich,

ob das Wort „deshen“ auch für dreschen/brechen stehen könnte

und damit

diesen Arbeitsgang beschreibt. Da die Entstehungszeit und Verbreitung der Flachsbreche, wie wir sie heute

kennen nicht ganz sicher scheint, besteht für mich durchaus

die Möglichkeit, dass die Stängel nur durch das Klopfen gebrochen wurden. Ich habe das selber einmal ausprobiert

und es funktioniert tatsächlich. Allerdings muss man hier einschränken,

dass die Stiele hauptsächlich längs aufgespalten werden und die Arbeit

so wesentlich länger dauert. Auch ist nicht auszuschließen, dass

dadurch die Faser leidet.

Belegt ist ebenfalls unser Schwingschwert. Das Original haben wir bei der

Ausstellung „Aufbruch in die Gotik“ in Magdeburg gesehen, es war eine

Leihgabe

des Braunschweiger Museums und wurde auf um 1250 datiert. Wir haben das

Schwert nach den angegebenen

Maßen im Ausstellungskatalog ebenfalls aus Rotbuche nachgebaut.

Belegt ist ebenfalls unser Schwingschwert. Das Original haben wir bei der

Ausstellung „Aufbruch in die Gotik“ in Magdeburg gesehen, es war eine

Leihgabe

des Braunschweiger Museums und wurde auf um 1250 datiert. Wir haben das

Schwert nach den angegebenen

Maßen im Ausstellungskatalog ebenfalls aus Rotbuche nachgebaut.

Meine erste selbstgewonnene Faser 2015 von der Aussaat angefangen.

Eigentlich sollte ein Faseranteil von etwa zehn Prozent vom Flachsstroh

herauskommen. Bei mir war es wohl maximal die Hälfte gewesen.

Dennoch war ich sehr zufrieden mit dem ersten Ergebnis.

Meine erste selbstgewonnene Faser 2015 von der Aussaat angefangen.

Eigentlich sollte ein Faseranteil von etwa zehn Prozent vom Flachsstroh

herauskommen. Bei mir war es wohl maximal die Hälfte gewesen.

Dennoch war ich sehr zufrieden mit dem ersten Ergebnis.